- 登録方法

-

オンラインでの登録を原則とします。

本ページ下部の「新規登録」ボタンをクリックし、必要事項を入力の上、ご登録ください。

- 登録期間

-

演題登録期間を延長しました。

2025年10月6日(月)~12月2日(火)正午12月9日(火)12月16日(火)

- 発表形式

- すべて、口頭発表となります。

- 発表演者の氏名

- 必ず発表者を筆頭演者にしてください。

- テーマ

-

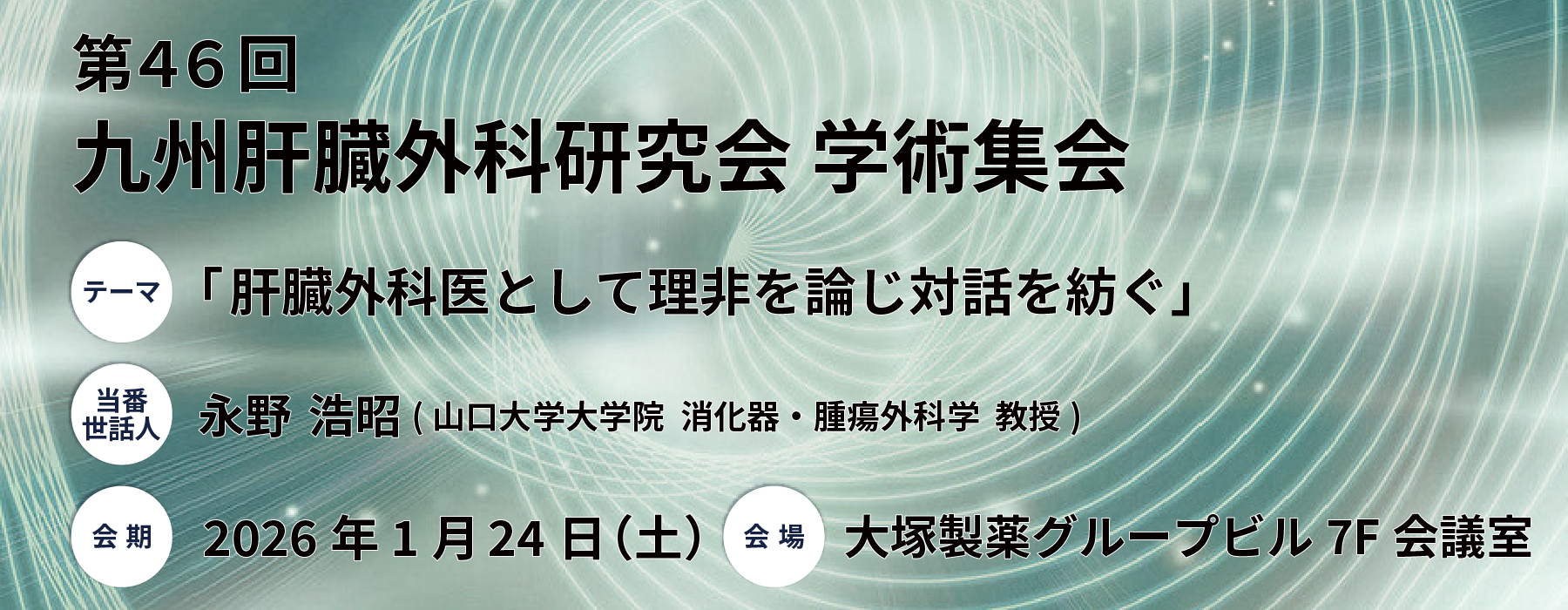

「肝臓外科医として理非を論じ対話を紡ぐ」

- 募集演題

-

主題1.肝細胞癌に対する切除可能性分類の検証

2023年のエキスパートコンセンサスに基づいて肝細胞癌に対する切除可能性分類(R,BR1,BR2)が定義された。その中で、Borderline Resectable(BR)に該当する肝癌の治療選択肢は必ずしも切除のみではないため,様々な角度から予後向上のためのより洗練された治療戦略を立てる必要性がある。そして、特にその試みは各施設それぞれの意図と工夫があると考えられる。本主題では、この切除可能性分類に基づく「術前薬物療法」、「術後薬物療法」、などに注目し、その最適なアプローチを模索するとともに、治療成績の向上に向けた取り組みについてご発表いただくとともに議論を進め、その意義について検証していただきたい。

主題2.進行肝細胞癌における集学的治療

主題1で取り上げた肝細胞癌に対する切除可能性分類においては肝切除の可能性を妨げることを避けるとの思いからあえてURを定義することを回避した。その一方で実臨床においては、切除不能進行肝細胞癌(いわゆるUR)は少なからず存在する。そのような症例に対する分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤などの発展は目覚ましく治療選択の幅が広がっている。本主題では薬物療法時代における進行肝細胞癌(いわゆるUR)の治療成績を報告していただくとともに、その課題について整理し将来展望について語っていただきたい。特に、conversion surgeryなど、新しい薬物療法と従来治療を組み合わせた集学的治療による取り組みや工夫などについてもご報告いただき、今後の課題について議論したい。

主題3.ロボット支援下肝切除における現状と課題

腹腔鏡肝切除術隆盛の中で緩徐に普及していたロボット支援下肝切除術は、近年世界的に急速に普及し,技術的進歩もめざましい。わが国でも2022年4月の保険収載以降、その実施症例数は確実かつ急速に増加している。その一方でいまだセットアップや手技的な試行錯誤を繰り返し、実施症例も導入期であることを反映して低難度術式が多い。したがって高難度術式の導入・普及への道筋、そして将来目指すべき方向性はいまだ不透明である。本主題では、ロボット支援肝切除術における導入と普及の現状と課題、高難度術式導入のハードルと展望、腹腔鏡肝切除術との棲み分け、などについて各施設の考えや取り組みについて、ご発表いただきたい。

4.症例報告・一般演題

- 演題名

- 副題も含めて全角50字以内

- 抄録本文

- 全角400字以内

- 共同演者

- 20名以内

- 動画の使用

- 「使用する」 「使用しない」 からいずれかを選択してください。

- 講演資料

-

原則,学術集会当日の14日前までに,共催会社である(株)大塚製薬工場の担当者へ提出してくださいますようお願いいたします。 なお,ご講演資料、スライド等の作成には、次の事項につきご留意ください。

- 調査研究、論文作成等における利益相反に関する記載

- 各スライドにおける出典の記載(出典がない場合は、ご自身作成等の注釈)

- 本研究会に関するお問合わせ

-

山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学

担当:徳光 幸生

TEL:0836-22-2264

E-mail:yt790604@yamaguchi-u.ac.jp

- その他のお問い合わせ

-

株式会社九州舞台 担当:日高

TEL:092-718-0330 / E-mail:kangeka@kyushustage.co.jp